*아래는 2007.8.15일자 파란블로그, '조마하우스'에서 옮겨온 글입니다.

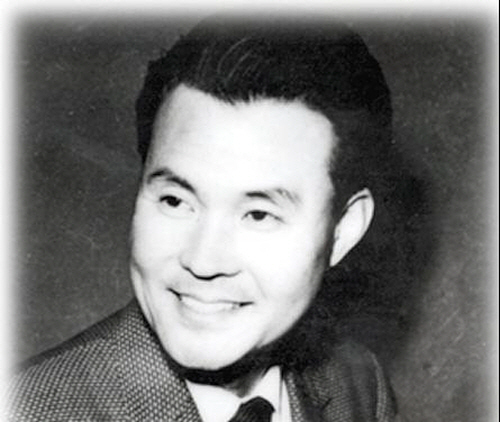

<진주 진양호에 세워진 남인수의 동상과 노래비-'가요황제 남인수'란 표기가 선명하다>

일제가 근대화란 미명하에 서울을 지들 입맛대로 마구 파헤치고 뒤집어 놨다.

그야말로 수술치곤 대수술이었는데, 이게 보는 사람 관점에서 보면 달랐던가 보다.

하나는 그것을 폐허(廢墟)로 노래하였고, 또 하나는 감격(感激)으로 받아들인다.

황성옛터야 당연한 논리니 따질 필요가 없지만,

문제는 우리가 자랑스럽게 따라부르던 노래 감격시대가 말썽이다.

해방의 감격을 노래한 줄 알았던 그 감격시대가

일제의 서울미화를 찬양 고무한 노래라니 참으로 얄궂기도 하다.

경쾌한 리듬과 희망적인 노랫말로 한국인들의 마음을 사로잡았던 감격시대는

어이없게도 일제가 정책홍보유행가로 만들어 보급을 권장하던 노래라고 한다.

아! 수많은 곡으로 우리들의 심금을 울렸던 남인수가 아니었던가?

후일, 친일인사명단에 오른 그를 생각하며

이문열의 '우리들의일그러진영웅'이란 소설을 떠올려 본다.

비내리는 광복절에 가사를 음미하면서 들어보니 참으로 의미심장하기도 하다.

--------------------------------------------------------------------------------

<荒城의跡,1930 /왕평 작사,전수린 작곡,이애리수 노래>

황성(荒城) 옛터에 밤이 되니 월색(月色)만 고요해

폐허(廢墟)에 서린 회포(懷抱)를 말하여 주노나

아, 외로운 저 나그네 홀로 잠 못 이뤄

구슬픈 벌레소리에 말없이 눈물져요

성(城)은 허물어져 빈 터인데 방초(芳草)만 푸르러

세상(世上)이 허무(虛無)한 것을 말하여 주노나

아, 가엾다 이 내 몸은 그 무엇 찾으려

끝없는 꿈의 거리를 헤매어 있노라

나는 가리라 끝이 없이 이 발길 닿는 곳

산을 넘고 물을 건너 정처가 없이도

아 한없는 이 심사를 가슴속 깊이 품고

이 몸은 흘러서 가노니 옛터야 잘 있거라

--------------------------------------------------------------------------------

<感激時代,1939 /강사랑 작사,박시춘 작곡,남인수 노래>

거리는 부른다 환희에 빛나는 숨쉬는 거리다

미풍은 속삭인다 불타는 눈동자

불러라 불러라 불러라 불러라 거리의 사랑아

휘파람을 불며가자 내일의 청춘아

바다는 부른다 정열에 넘치는 청춘의 바다여

깃발은 펄렁펄렁 바람세 좋구나

저어라 저어라 저어라 저어라 바다의 사랑아

저 언덕 넘어가자 꽃 피는 마을로

잔디는 부른다 봄 향기 감도는 희망의 대지여

새파란 지평 천리 백마야 달려라

갈거나 갈거나 갈거나 갈거나 잔디의 사랑아

희망봉 멀지 않다 행운의 뱃길아

■펌글

작곡자 전수린은 개성(開城) 사람이었고, 노래도 개성에서 만들었다. 노래에서 황성은 황성(皇城)이 아니라 황성(荒城)이었다. 그러나 당시 이 노래가 개성을 묘사한 것이라고 생각하는 사람은 별로 없었다. 총독부 경무국에서 판매 및 가창 금지령을 내린 것도, 종로 경찰서에서 왕평과 전수린을 잡아간 것도 개성을 노래했다고 해서가 아니었다. 문제는 황성(荒城) 개성이 아니라 '황성(皇城)' 서울이었다.

거리를 지나면서, 조선인들은 무엇을 보고 무엇을 느꼈을까. 한 시선에, '야만 조선'과 '문명 일본'이 아무런 여과장치 없이 잡혀 들어올 때, 그들은 무슨 생각을 했을까. 그 끝모를 자기비하여, 어찌할 수 없는 동경(憧憬)이여.

'황성옛터'와 '감격시대'는 같은 대상을 전혀 다른 방식으로 노래했음에도 불구하고 식민지 대중의 정서에 함께 부합했다. 환희에 빛나는 대경성(大京城)과 월색(月色)만 고요한 황성 옛터의 이율배반성은 이율배반적인 도시 공간을 통해 합리화되었다. 스스로를 죄인시하고, 침략자를 동경의 눈길로 바라보는 왜곡된 식민지인의 시선은 일제가 짜 맞추어 놓은 공간 위에서 한결같을 수 있었다. 그렇게 일제하의 서울은, 민족개량주의와 친일(親日)의 산실(産室)이 되었다. 해방된 후에도 그 자취는 오래도록 사라지지 않았다. 길 위에는 보복적인 이름이 새겨졌지만, 지금도 많은 사람들은 충무로가 왜 충무로인지 알지 못한다.

전우용(서울학연구소 수석연구원, 근대사2분과)

'노래하는 곳에...' 카테고리의 다른 글

| 철지난 바닷가, 그러나 철모르는 해수욕장은... (0) | 2007.08.28 |

|---|---|

| 나는열아홉살이에요, 별들의고향 OST중에서... (0) | 2007.08.26 |

| Highway Star-Deep Purple, 와! 정말 시끄럽네,.. (0) | 2007.08.06 |

| 장사하자, 국적도 연령도 넘은 듀오 하찌와TJ... (0) | 2007.08.01 |

| 오! 멋진 세상, 코리안 칸츄리가수 서수남... (0) | 2007.07.30 |